Termes nautiques et inflexions dialectales : une histoire transmise à travers les siècles

« La gabara aveva armato il ghis de maestra e sprovinava ». Ce qui traduit, et opportunément mis à jour, veut dire que le navire de charge avait hissé la

« La gabara aveva armato il ghis de maestra e sprovinava ». Ce qui traduit, et opportunément mis à jour, veut dire que le navire de charge avait hissé la

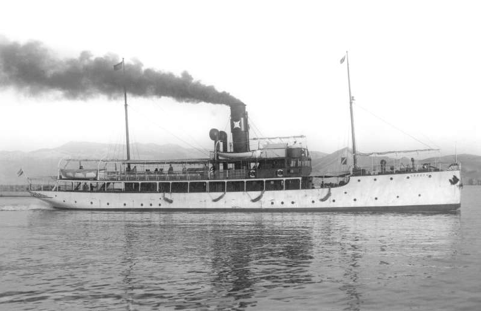

Il faut en effet considérer que la « force » de la marine austro-hongroise était constituée d’officiers et de marins provenant principalement de la côte adriatique qui, dans la longue domination vénitienne, provenaient de toutes les terres autrefois occupées par la Sérénissime et c’est-à-dire en partant des lagunes vénitiennes jusqu’à arriver aux confins extrêmes de la Dalmatie.

L’histoire, donc, nous dit que les termes nautiques littéraires italiens se confondaient avec le dialecte, ou plutôt avec les dialectes que parlaient les marins des « anciennes provinces » et reçus de la pratique quotidienne deviennent ensuite le jargon officiel de la marine de guerre autrichienne.

À cette œuvre avait ensuite fait suite un supplément dans lequel avaient été rassemblés et ajoutés, par un certain J. Heinz, les nouveaux mots qui s’étaient formés avec le développement technologique de cette époque et qui donc dans l’œuvre de Dabovich ne pouvaient pas y être.

De l’ensemble de ces sources, officielles et littéraires, et avec l’aide de la tradition orale de quelques marins, naît le « Recueil de Voix Marinières du Dialecte de Nos Provinces » qui est le titre officiel de l’œuvre dirigée justement par Giacomo Furlan et qui aujourd’hui nous surprend par l’abstruse distance de ses termes par rapport à ceux utilisés aujourd’hui par les gens de mer.

Les actuels dictionnaires des termes nautiques, qui ne sont pas peu nombreux, sont très riches de néologismes étrangers et principalement de provenance anglo-saxonne, mais je peux vous démontrer que les pérégrinations des navigants, déjà alors, c’est-à-dire au début de ce siècle, tiraient leur inspiration d’autres langues, mais les dialectisaient et rendaient, du moins dans le son, plus familiers les termes nautiques.

Que l’écubier pour les ancres se dise « sliper » est clairement un terme translaté de l’anglais slipper et du verbe to slip qui justement veut dire glisser. Ainsi également le rouf : le petit pont qui dans les navires se trouvait à la poupe plus élevé que la dunette, dans le dialecte des anciennes provinces était appelé pup, clairement dérivé de l’anglais poop.

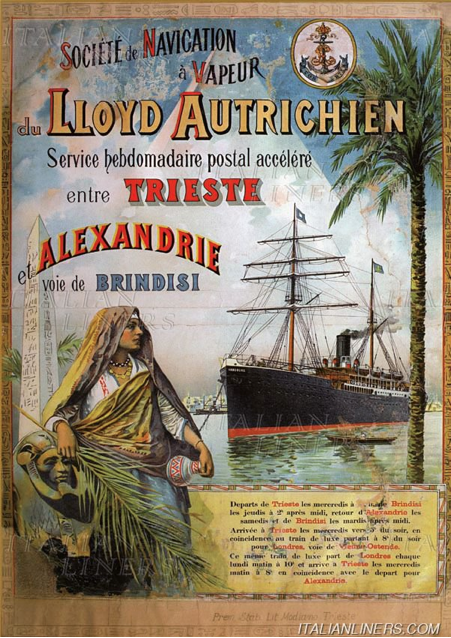

D’un néologisme pris du français paquebot, qui à son tour a été pris de l’anglais pack ou packet (paquet ou valise) et boat (bateau) dérive « el pacheto », qui signifiait un petit bateau affecté à assurer un service régulier entre port et port. Le vapeur postal qui, le long des côtes de l’Istrie, faisait escale à Umago, à Cittanova, à Parenzo et ainsi de suite jusqu’à Pola était donc un « pacheto ».

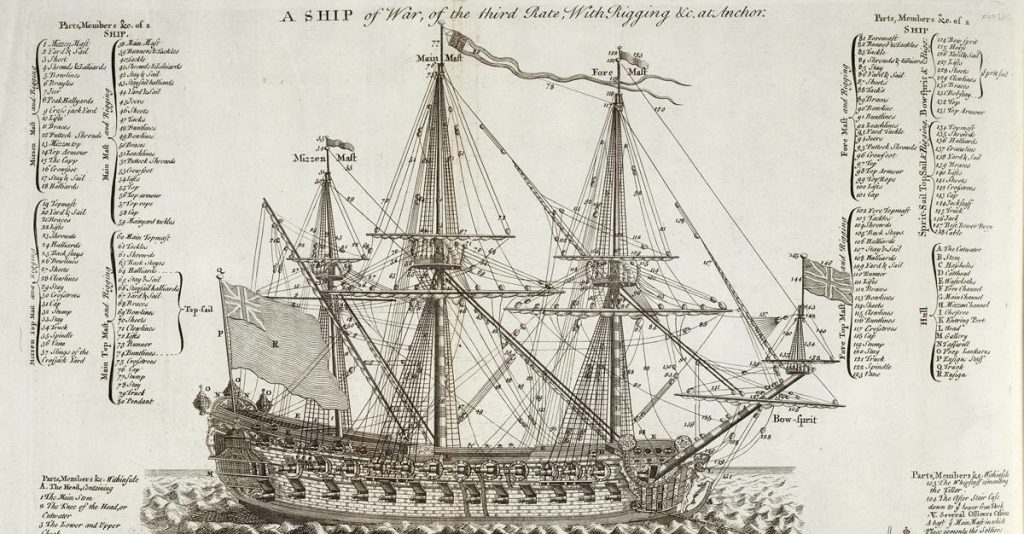

En parcourant les lemmes énumérés par Furlan et puis les notes ajoutées par l’historien et philologue Gianni Pinguentini on tombe sur des curiosités inattendues en ce qui concerne les termes nautiques. Le crochet à déclic, notre commun mousqueton, était dit « papagal », les haubans du beaupré étaient appelés « mustaci », le vérin à vis ou le tambour du guindeau faisaient référence à un singe robuste, synonyme figuré d’homme laid et stupide, et par conséquent était appelé le « macaco ».

Dans l’architecture constructive de la coque, entre corbe et garbi, entre le madier et le palotar, à l’extrémité finale de l’ossature du bateau il y avait aussi la « putana » : puisque ainsi était appelée la toute dernière corbe ou côte de poupe, avec une référence évidente – explique Pinguentini – à la toute dernière place occupée par la prostituée dans l’échelle sociale.

Termes nautiques durs, parfois grossiers que cependant assez souvent les marins tempéraient avec de soudaines dévotions, quand, seuls là au milieu de la mer, ils affrontaient des moments difficiles pendant la navigation et par conséquent, à l’ordre « tira mola gabia » (vire de bord !) tout l’équipage répondait au commandement avec l’invocation : San Luca e San Matio.

Et aujourd’hui ? Il fait chic si quelques skippers, quand ils ordonnent le virement, crient : Lee-o !